日本6大家具産地のひとつに数えられる北海道旭川市。北海道大雪山系の木を伐り出し、生活の道具を作り始めたことをきっかけに「旭川家具」が生まれ、同市と隣接する東川町、東神楽町、当麻町一帯では、木製家具やものづくりの文化が根付いています。2023年6月に開催された旭川家具の産地展「Meet up Furniture Asahikawa 2023」での出会いをきっかけに、この地ならではの活動や木、そして家具との向き合い方に触れました。

文化と産業が共存する家具の聖地、旭川

私たちの毎日の生活、特に都市部に暮らす人々にとって、「家具」はもっとも「木」を身近に感じるの存在のひとつではないでしょうか。日本には全国北から南まで、家具づくりが盛んな地域があります。港や河川など流通網が整っていること、良質な木材資源があることなどの条件を満たした地域を家具産地とし、福岡県大川市、静岡県静岡市、岐阜県高山市、広島県府中市、徳島県徳島市、そして北海道旭川市は「6大家具産地」と呼ばれています。今回日本最北端である家具の産地、旭川を訪れ、豊かな北海道の森林資源を用い、技術とデザインを磨いてきた家具づくりが、約130年にもわたりこの街の産業そして文化を発展させていることを体感しました。

旭川家具の発祥は1890年(明治23年)。北海道に多くの開拓民が入植し、住居や家具の需要が高まったことからはじまり、この頃から木工技術向上のための伝習所や展示会などが盛んに行われていたといいます。旭川近郊には大雪山系の豊富で良質な森林資源があります。冬中雪が積もっているため天然乾燥ができず木工業の発展には不向きとされていましたが、人口乾燥機の普及により大量出荷が可能になります。そして第一次世界大戦の戦時需要によって発展するも、世界恐慌、第二次世界大戦により労働力は不足し贅沢品は規制され産業の発展は低迷。1949年(昭和24年)当時の商工省より重要木工集団地区に指定され、木工芸指導所(現工芸センター)や北海道庁立旭川公共職業補導所(現道立旭川高等技術専門学院)などが開設。その後1957年(昭和32年)には旭川家具工業協同組合が設立。産地での展示販売会「旭川木工祭り」が開催されたのもこの頃です。さらには技能を競う国際大会「技能五輪」では旭川の家具職人が長年メダリストに選出。良質な木を確かな知識と技術で扱ってきたことが全国的にも評価され、旭川の主要産業として家具製造業が発展していったのです。

「旭川家具工業協同組合」という共同体

そして、時代とともに生活様式も変化し、技術だけではなくそのデザイン性にも重要となります。これまでの重厚で高級な旭川家具のイメージだけではない、世界の優れたデザインを融合させる意向が高まり、1990年(平成2年)、現在も3年ごとに開催されている「国際家具デザインコンペティション旭川(IFDA)」の第1回目が開催されました。

「良質な北海道の木材」と「デザイン性の追求」こそ旭川家具の特長。その発信拠点が、リニューアルを経て2023年6月にグランドオープンした『旭川デザインセンター(ADC)』です。約30の家具メーカーの常設ブースがあり、約1,200点の家具、クラフトを販売。ユネスコ・デザイン都市として認定された旭川市の「産業環境拠点」としてミュージアムや体験工房なども併設された場所です。訪問時は6月21日~25日まで開催された年に一度の家具の産地展「Meet up Furniture Asahikawa 2023」のメイン会場だったこともあり、より多くのインテリアやデザイン関係者や観光客などが道内外から集まり賑わいを見せていました。

旭川家具・クラフトを体験し、学び、そして買う楽しみを提供し、つくり手と使い手をつなぐ役割を担うADCの運営や、旭川から国際家具を追求、発信するデザインコンペのIFDA、街を巻き込んだデザインイベントであるMeet up Furniture Asahikawaを主催するのが、旭川家具工業共同組合です。活動のキーワードは「共同」であること。展示やイベントなど事業の運営だけでなく、木材等の資源の購入、本州向けの出荷の共同配送、さらには、メーカーの得意分野の製品を空間にあわせるなど共同受注といった活動を主体としています。大型家具を得意とするメーカーが受注したアイテムの中に小物の家具も含まれていた場合、同組合で小物を得意とするメーカーと協働し納品するというケースも少なくないといいます。それぞれの強みを信頼し活かす、旭川家具工業共同組合という共同体は注目すべき活動です。

[Meet Up Furniture Asahikawaのオープンファクトリーから一部を紹介]

豊かな森林資源がある地域は全国にも多数存在しますが、組合に加盟するメーカーが一体となり、北海道の木を循環させながら環境や教育、技術といったさまざまな側面からものづくりの文化を未来へと繋ぐ活動は規模的にも珍しい事例かもしれません。彼らが木を大切にし、より質の高い家具づくりを目指す想いは、2007年に制定された「旭川・家具づくりびと憲章」にも現れています。

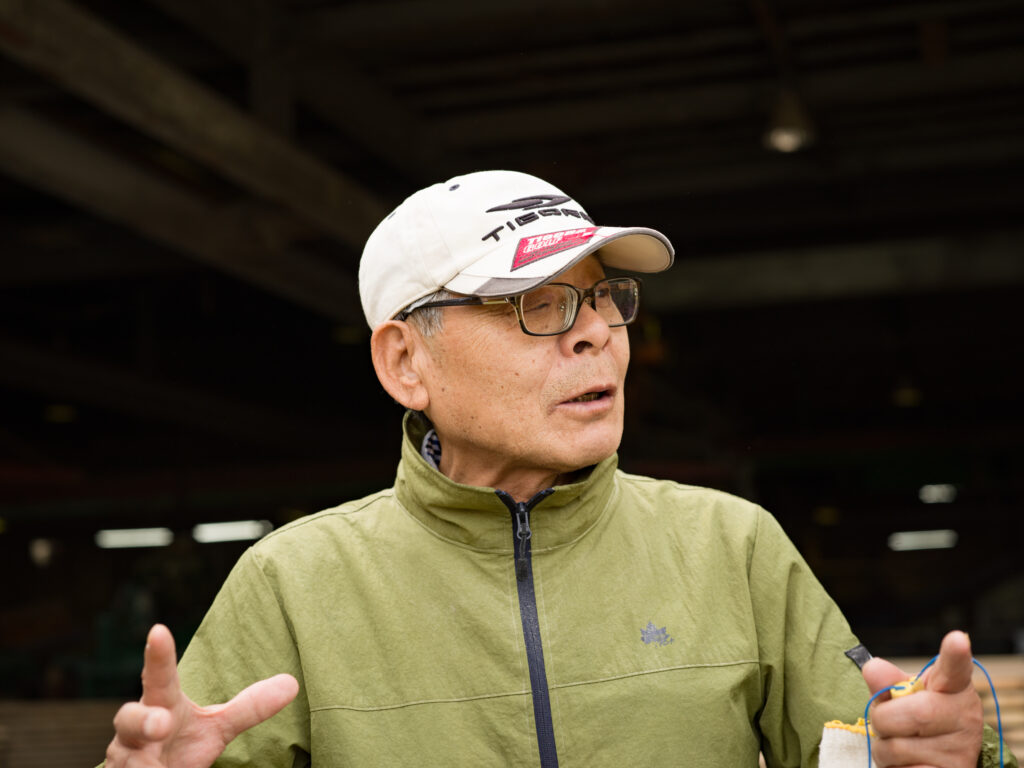

この地に暮らし、木のものづくりと向き合う人々

木を伐るスピードを森が育つスピードに合わせて長く家具をつくり続けるという考えのもと、1992年にカンディハウスが社有林でおこなった植樹をきっかけに、2004年より旭川家具工業協同組合が主催し、組合全体で近隣の森を育てる取り組みを続けています。

そしてこういった取り組みとともに、旭川には自身の工房で家具づくりや木の生活道具や作品をつくり続ける人も多数存在します。彼らが表現する独自のクラフツマンシップと大手メーカーが牽引する木工家具産業が共存しているからこそ、旭川家具が街の文化として根付いているのでしょう。木の家具を真ん中に据えて考える自然環境のこと、街のこと、自分と周りの暮らしのこと。この時代に求められる人間のやさしさや行動力の大事さをこの街はきっと知っています。「Meet up Furniture Asahikawa 2023」の期間中に、ほんの一部ですが出会えた人たちのことを振り返り、改めて「木に携わる人はみんないい人だ。」そんなことを実感。またひとつ木を身近に大切に想うことができるきっかけを旭川の街が与えてくれました。